布団太鼓の特徴について

西の屋台は、屋根に赤い布団を三段重ねた布団太鼓で、地元では「太鼓」と呼ばれています。

布団屋根の下には狭間の彫刻がなく、布団台の下に直接水引幕を付けています。胴体が太く頑丈な構造で、激しい練り回しにも耐え得る「練り太鼓仕様」になっています。

※練り太鼓とは…地面の上をグルグルと太鼓を練り回し、地面を耕して豊作を祈ったり地の神を鎮める意味合いがあると言われています。

西講中の布団太鼓

布団屋根について

屋根は赤色の布団を3枚重ねた平屋根型の布団太鼓で、ねじった紅白の綱を井桁に組んで固定しています。

布団屋根の正面には「住吉社」の額と日の丸の国旗、四方には昇り龍、下り龍の「布団締め」と、布団締めの下には金色の綱を結んだ形の「金くくり」が取り付けられています

布団屋根と布団締め

水引幕について

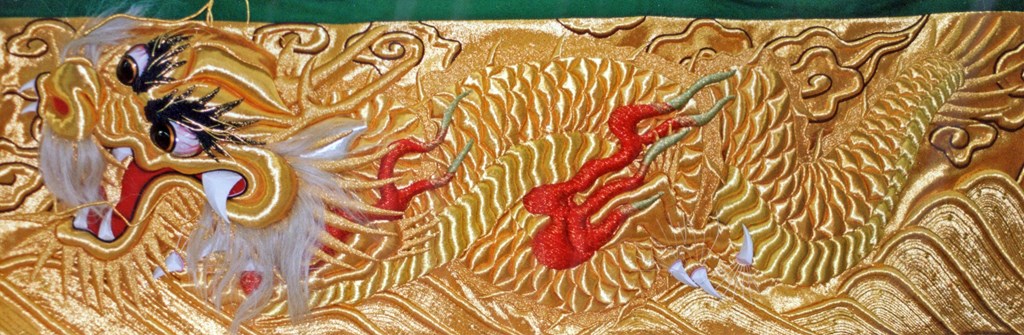

金地に阿吽の龍を立体的に刺繍した総刺繡の豪華な幕。大きさは、長さ6メートル、幅1.2メートル、龍の胴の部分の厚み約25センチの播州地方でも有数の大きな水引幕です。

現在の幕は、1956年頃に新調した梶内だんじり製の先代水引幕を2000年に京都の京美刺繍工芸で復元新調したものです。

水引幕の中央部分

吽龍(水引幕左側)

阿龍(水引幕右側)

高欄掛について

赤の羅紗(ラシャ)地に金糸で大蜘蛛を刺繍、額の部分が緑色になっているのが特徴です。 蜘蛛のいわれははっきりしませんが、地名の「オオクボ」と「オオクモ」を掛けたものとも言われています。

大蜘蛛が刺繍された高欄掛

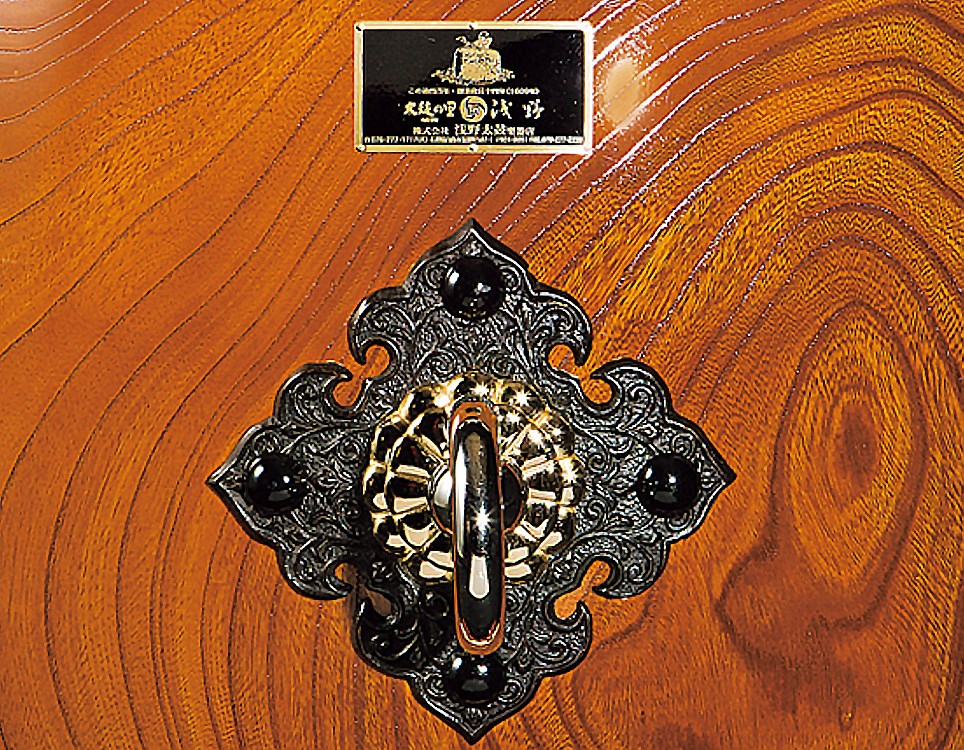

太鼓について

2002年に、大型太鼓生産において日本一の石川県の浅野太鼓製作のものを購入。

大きさ鏡面2尺4寸(約72cm)の欅胴太鼓です。